東京写真美術館の総合開館30周年記念展に行ってきました。その中で気になるカラー写真を2枚発見しました。そこで19世紀におけるカラー写真のプリント制作について調べてみました。

ブロムオイル印画

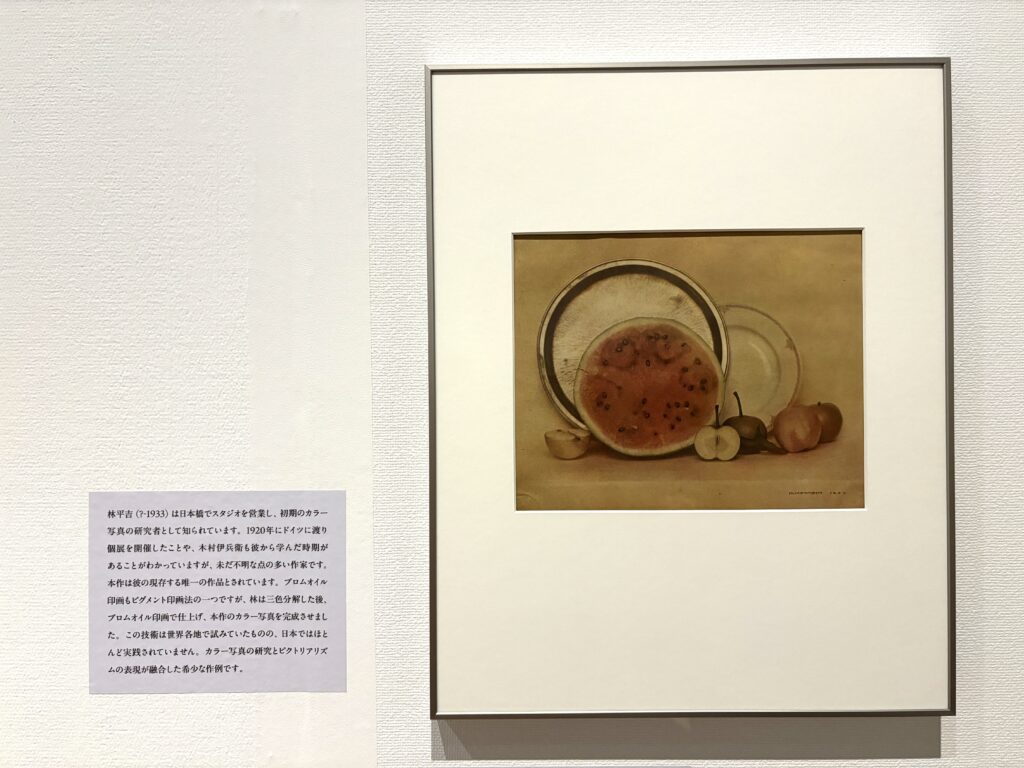

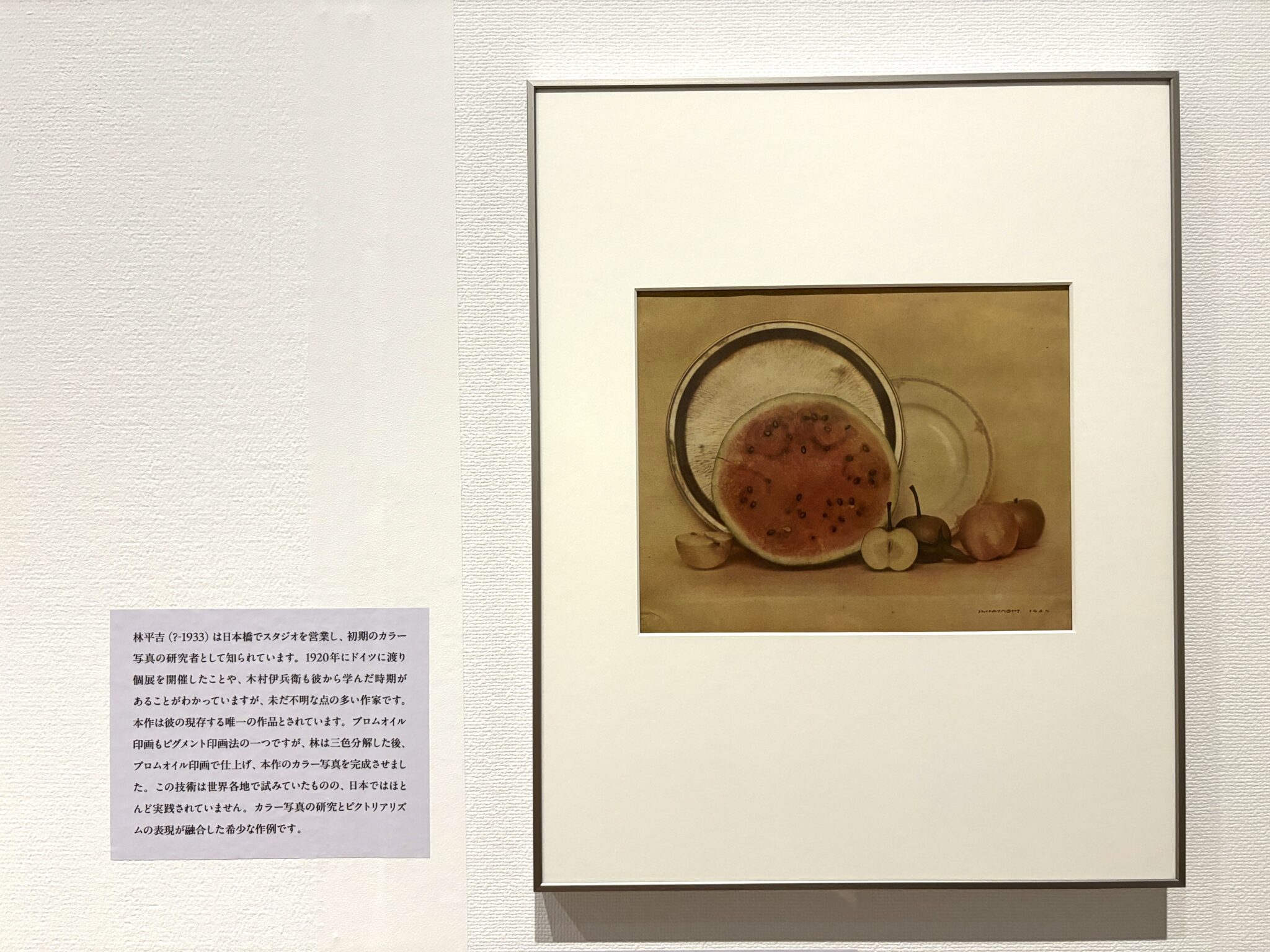

本作は彼の現存する唯一の作品とされています。ブロムオイル印画もピグメント印画法の一つですが、林は三色分解した後、ブロムオイル印画で仕上げ、本作のカラー写真を完成させました。この技術は世界各地で試みていたものの、日本ではほとんど実践されていません。カラー写真の研究とピクトリアリズムの表現が融合した希少な作例です。

上の写真はどのように制作されたのかはわかりませんが、ブロムオイルカラー印画には3枚の紙に各色を印刷→最終紙に「転写」する方式があります。具体的には

- Step 1:3色分解ネガの作成(事前作業)

- Step2:各ネガを別々の印画紙にブロムオイルプリント(それぞれCMY色のインクで)

- Step3:各紙を版のように使い、最終紙に順番に転写(スタンプ)する

インクが乾いていないうちに印画する必要があり、かつ正確な位置合わせが求めらます。相当難しい技法で、プリントの効果もイマイチなところで普及されなかったと思います。

グム・バイクロマット印画法(Gum bichromate print)

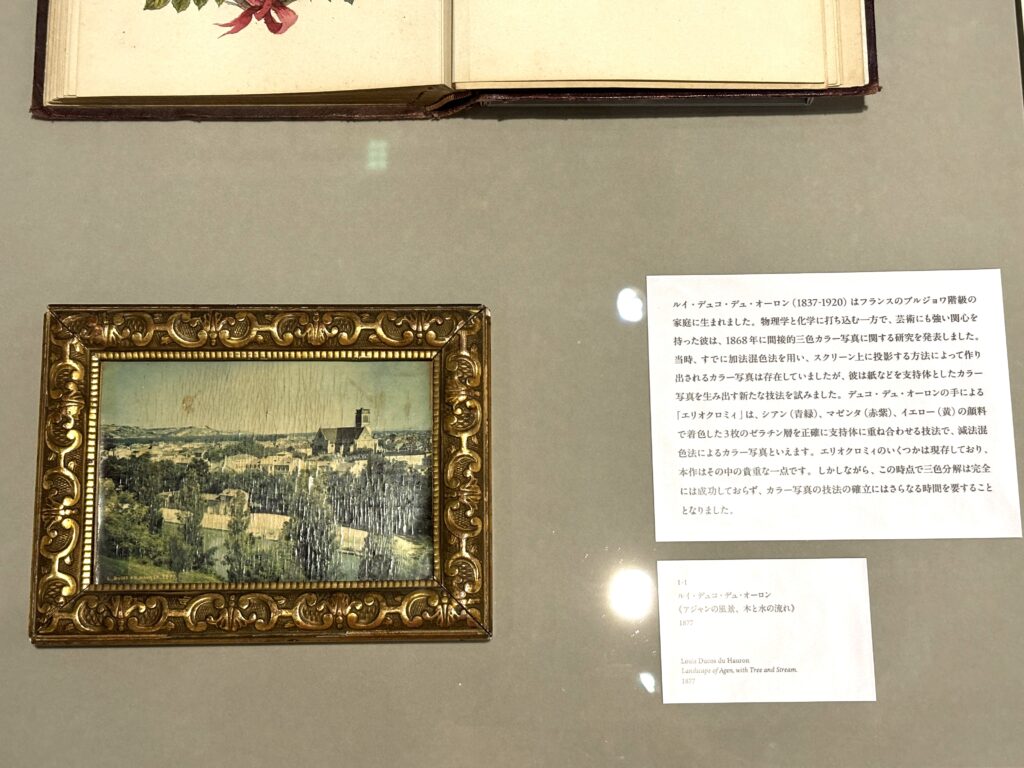

当時、すでに加法混色法を用い、スクリーン上に投影する方法によって作り出されるカラー写真は存在していましたが、彼は紙などを支持体としたカラー写真を生み出す新たな技法を試みました。デュコ・デュ・オーロンの手による「エリオクロミィ」は、シアン(青緑)、マゼンタ(赤紫)、イエロー(黄)の顔料で着色した3枚のゼラチン層を正確に支持体に重ね合わせる技法で、減法混色法によるカラー写真といえます。エリオクロミィのいくつかは現存しており、本作はその中の貴重な一点です。しかしながら、この時点で三色分解は完全には成功しておらず、カラー写真の技法の確立にはさらなる時間を要することとなりました。

上の写真の「エリオクロミィ」はグム・バイクロマット印画法かどうかはわかりませんが、似ている手法だと思われますので、紹介します。

この技法ゼラチンと顔料を混ぜた感光層を使い、光によって硬化するゼラチンの水溶性の差を利用して画像を作る技法です。具体的には

- Step 1:3色分解ネガの作成(事前作業)

- Step2:最初の感光液を作成し、紙に塗布。例えばシアン層なら、アラビアゴム + シアン顔料(水彩絵の具など) + 二クロム塩

- Step3:ネガを乗せてUV露光

- Step4:水洗で現像、露光されなかった部分のゼラチンが溶けて流れる

- Step5:残りの2色も順番にStep2〜4を繰り返して行う

やはり正確なネガの位置合わせが必要なため、難しい技法です。上の写真の1877年時点では赤領域の感光性能がまだまだ低く、3色の分解がうまくいかないのも納得できます。

コメント